《江城子》是作曲家陈其钢受中国国家大剧院、澳大利亚悉尼交响乐团、英国BBC广播电台3台、英国格拉摩根冈音乐节联合委约创作的作品,于2018年3月由亚历山大·布洛赫执棒,国家大剧院管弦乐团与合唱团携手女高音歌唱家孟萌在国家大剧院进行了世界首演。

作品取材自宋代文豪苏轼为悼念亡妻而作的同名词作,为民族女高音、合唱与交响乐团而作。《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》是宋代文学家苏轼为悼念原配妻子王弗而写的一首悼亡词。苏轼19岁与王弗结婚,嗣后出蜀入仕,夫妻琴瑟调和,甘苦与共。十年后王弗亡故,归葬于家乡的祖茔。这首词是苏轼在密州一次梦见王弗后所写,距王弗去世已是十年。生者与死者虽然幽明永隔,感情的纽带却结而不解,始终存在。词中采用白描手法,全无雕琢痕迹,出语如话家常,却字字血泪,凄婉感人,表现了绵绵不尽的哀伤和思念。全词分合顿挫,虚实结合,境界层出,意蕴绵长。

“苏轼的作品虽以豪放著称,但感情的表达却可以做到至诚至简,细腻婉约。《江城子》是那种在生命里反复吟唱,静夜中不断怀思的乐音。无数人毫不吝惜地把“绝唱”的美名赠与这首词。我非常喜欢苏轼的作品,同时,我自己的生活经历,特别能让我体会到这首词的内涵与作者的心态。在创作中,能够把自己生活感触深入地、真诚地、实实在在地表现出来,是我唯一的追求和原则。”——陈其钢说。

虽然熟稔人声,但《江城子》却是陈其钢的首部合唱作品,也是他创作生涯的重要里程碑。陈其钢称,写《江城子》,不只是追思至亲之人,更像是在“另外一个世界神游”。苏轼词中与亡人幽明两隔、虚实相间的对话,在陈其钢的音乐中化作了复杂心境在多个层次上的伸展、变幻、互斥、交融。作品无论在音高、音程关系、节奏变化、音色变化等各方面都难度极高,整个合唱团最多时共有18个声部。陈其钢说:“我希望像以往的创作一样做到极致,既挑战一下自己,也挑战一下合唱团。”国家大剧院合唱团指挥焦淼和团员们认为这是合唱团成立九年来演唱的最难的作品。

国家大剧院音乐艺术总监吕嘉评价说:“这部作品很有意境,但又不是为了追求意境去写意境,它有内在的纠结,有戏剧的冲突,还有一种中国传统的美,都在作品中有所结合。”《江城子》融合了京剧等中国传统音乐、文化元素,现场演唱中,女高音孟萌在传统戏曲和民族唱法之间转换自如,混声合唱则时而如大声疾呼,时而连绵低诉,女高音与合唱团形成一种多层次的呼应与对话。“我想要一种干干净净的人声。”陈其钢说,“所以在乐团的谱子上我标注了很多‘隐隐地’、‘隐藏在人声之后’。”而这种延绵不断的延宕形成若有若无的声场空间,恰似古典诗词艺术中的“留白”,体现了韵味悠长、意境深远的中华美学意境,可谓“有声当彻天,有泪当彻泉”。

在西方首演后,BBC国际台评论人Stephen Walsh以“具有先锋意义的调性音乐”为标题,称赞陈其钢“在更丰富的调性意识中吸收和驯服了战后现代主义,并将之再诠释为历史的延续,即使这段历史曾⼀度被抛弃。”他又表示“陈(其钢) 有强烈的大型作品意识和对音乐衔接的完美掌握……慢速和快速音乐的交错以及高潮的管理,均以极高技巧处理,而复杂丰富的纹理结构从未失去和声的方向”。西方首演地——卡地夫音乐节总监John Metcalf更将《江城子》与阿诺德·勋伯格的《月光小丑》相比,认为是“人声发掘和运用上的里程碑……”。

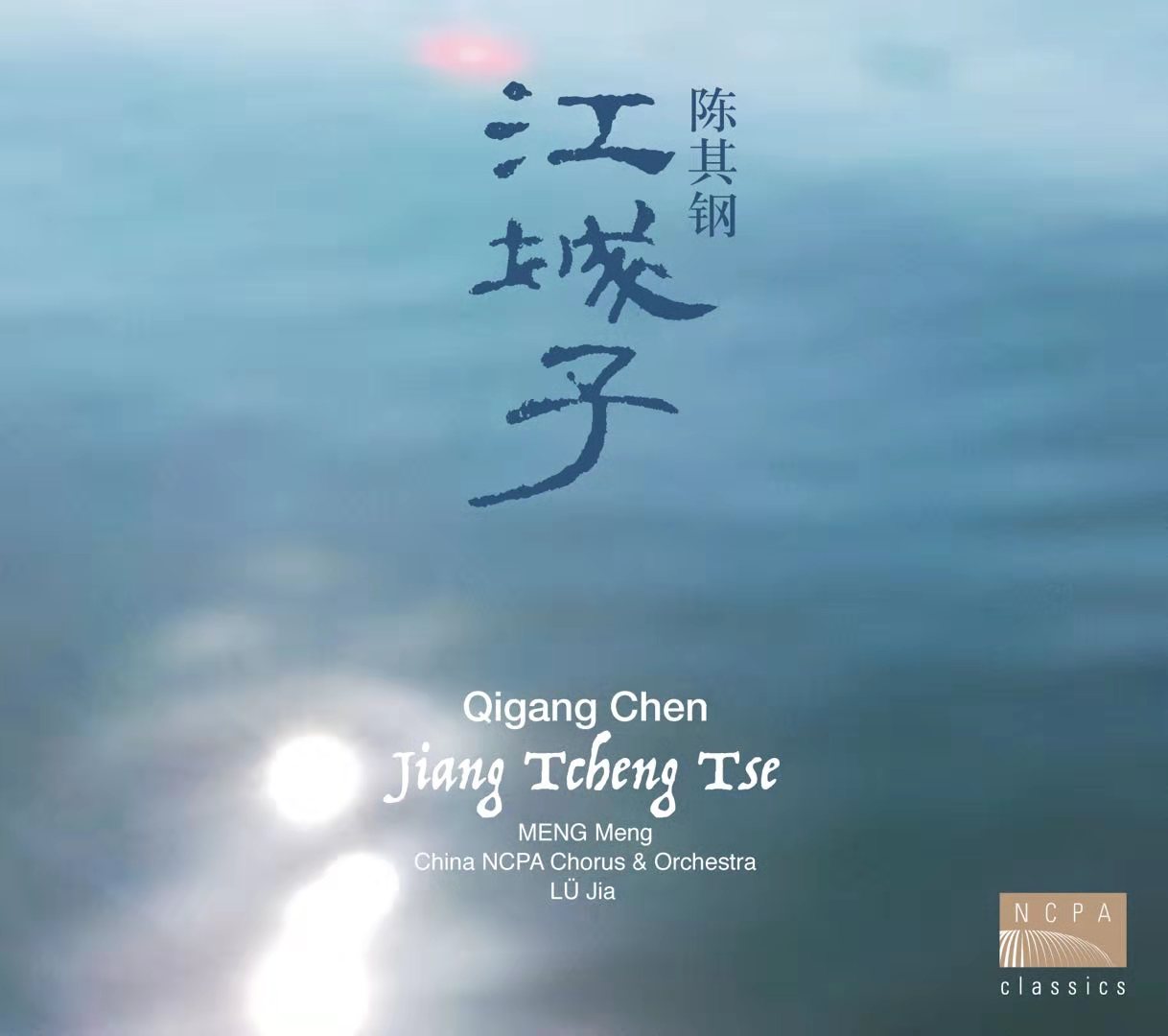

2019年3月,《江城子》专辑由国家大剧院音乐品牌NCPA Classics出版发行,收录2018年4月该作在国家大剧院音乐厅演出的现场录音。这也是《江城子》的首次正式录音,由作曲家本人全程监制。此次演出由国家大剧院音乐艺术总监吕嘉执棒,国家大剧院管弦乐团与合唱团携手女高音歌唱家孟萌倾情演绎。专辑以CD+DVD形式,除作品正式录音以外,更收录了音乐会演出实况视频、陈其钢在音乐会前的讲话、《江城子》全球首演纪录片以及三段由陈其钢本人在创作期间演唱的小样,力求多维度呈现出《江城子》作品原貌和创作始末。